domingo, 09 de octubre de 2016

LA COCINA DEL MONASTERIO ¿FUE SIMPLEMENTE UNA MICROCÈLULA FUNCIONAL O UN ESPACIO DE PROYECIÒN DEL SENTIDO VIDAL Y DE LAS INFLUENCIAS ECONOMICA-TERRITORIAL?

EL EJEMPLO DEL MONASTERIO DE PIEDRA EN NUÈVALOS – ZARAGOZA

Si las ciudades medievales fueron polinucleares, con funciones distintas y factores (como la de extranjería o de confesión extracristiana) de importancia decisiva, parece logico preguntarse si y como la realidad monástica estaba mas o menos incluida en una ciudad amenudo mercantil y en vías de desarollo (1).

Podemos pensar al monasterio como una realidad autónoma, sin contactos ni influencias externas, que prefería vivir en un contexto ‘atrasado’, basta pensar en las palabras del monje inglés Richard de Devizes a finales del siglo XII : «Communia est tumor plebis, timor regni, tepor sacerdoti» (2) .. un comentario muy duro que nos puede permitir entender como la ciudad medieval estaba conceptualmente dividida entre una dicotomía: una nueva Babilonia «morada de demonios y guarida de todo espìritu inmundo» (3) y una nueva Jerusalèm «con la que se introducirà la gloria y la honra de la naciones» (4).

Me parece un poco limitante considerar el monasterio solamente como un microcosmo autosuficiente y ascético donde los monjes no tenían una vida relacionada con la sociedad, segun el principal mandato ‘Orat y labora’ de la Regla de San Benito (benedictismo). Es claro como vivían lejos de las rutas recorridas por los comerciantes y hombres de armas, de hecho la primera ley que rigía el monaquisino fue la soledad y la segunda el desapego. La ciudad era receptiva de todas las innovaciones, pero

¿Cuál fue el nivel de inercia del mundo monastico a esta progresión urbana?

El monasterio se relacionaba con el exterior con un servicio de beneficiencia a los pobres, estaban lazaretos y la hospedería daba cobijo a los peregrinos que se hallaban de paso, aunque en muchas ocasiones albergaba a visitantes de renombre (5). Fue tambien un lugar de cultura y de formaciòn, a veces iban y permanecìan abades orientales para realizar libros miniados de elevada cualidad con técnica oriental y copta, los albañiles y los arquitectos podìan ser de tierras lejanas y ser portadores de novedad.

¿Cuál podía ser el nivel de intercambio con estas figuras?. ¿Porqué no tener en cuenta una influencia de caracter alimentario y también agrícola?.

Los alimentos que llegaban en la ciudad con el comercio, las situaciones de desgracia y supervivencia, como epidemias, carestías .. seguramente recalleran en la cosecha y la tipología de la producción monástica y influían la cultura culinaria, aportando graduales novedades de los hábitos dietéticos. Es lógico suponer que estos cambios pudieron favorecer la introdución de nuevas dotaciones y recipientes, el re-estudio del espacio de la cocina y la realización de estantes o repisas, una nueva disposición de la chimenea o de una estanteria (6).

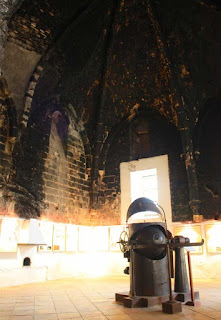

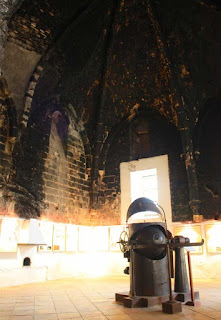

Un ejemplo muy interesante puede ser el Monasterio Cistercience de Piedra en Nuévalos (Zaragoza) que fue fundado al final del siglo XII (7). La cocina, como de costumbre, se asomaba al claustro y a la fuente para acceder con mayor velocidad a la agua; de planta cuadrada, tenía una puerta en cada pared, que permitía a los monjes cocineros acceder a la despensa, al refectorio y al huerto o jardín (8). La cúpula es muy particular: gotica octopartita apuntada con un óculo en el centro, que servía de chimenea para la salida de humos y vapores; los arcos apuntan a los muros perimetrales y se cruzan en el centro formando una estrella. Entre cada trozo se desarolla un arco ojival y, segundo una recostrución de la planta (Im. A), la pared sur presentaba dos exedras con una pequeña apertura. Es un espacio unitario y contundente que derriba la verticalidad gracias a la cúpula (9) y que sufrió mucho las operaciónes a seguir del siglo XII: las paredes se resintieron mucho con el paso del tiempo, los ladrillos son completamente ennegrecidos, hay nuevas aperturas, otras originales fueron cerradas y muchas áreas de la pared fueron cubiertas con masilla.

El aspecto mas interesante y que incrementa mis dudas es un factor histórico que acabó en los años 20-30 del siglo XVI, cuando el monje cisterciense, fray Jerónimo de Aguilar, viajo en México con Hernán Cortés y trajo unos sacos de cacao como regalo al Abad de este Monasterio, en lo que por la primera vez en toda Europa se cocinó el chocolate (10).

Seguramente el nuevo producto necesitaba nuevos instrumentos y re-evaluar los espacios que anteriormente eran utilizados para otras funciones; probablemente la cocina fue el lugar donde se elaboró por primera vez el cocolate: el espacio vital de los monjes fue incluido en una nueva realidad!

¿Cómo cambió la vita cotidiana del monasterio y cuál fueron las nuevas necesidades? Cúal fueron los cambios arquitectonico, economico y laborales despues de esta novedad?

REGISTRO FOTOGRAFICO MONASTERIO DE PIEDRA EN NUÈVALOS – ZARAGOZA

A

A

B

B

C

C  D

D

E

E

Stefania Botticchio

09/10/2016

1) Mitre Emilio, (2013), "Ciudades medievales europeas. Entre lo real y lo ideal", Cátedra, Madrid, pp. 188-189

2) Hilton Rodney, (1989), "Les ciutats medieval", L'Avenç i la societat Catalana d'EstudisHistòrics, Barcelona, p.48

3) Ap, 18,2

4) Ap, 21,26

5) http://www.treccani.it/enceclopedia/monastero_(Enciclopedia-Italiana)/

(consultado el día 09/10/2016)

6) José Angel García de Cortazar y Ramón Teja, (2015), "El ritmo cotidiano de la vida en el monasterio medieval", Fundación Santa Maria la Real del patrimonio histórico, Aguilar de Campoo, pp. 262-263

7) Zymla Herbert Gonzales, (2014), "El monasterio de Piedra: fuentes y documentos", Real Academia de la historia

8) La situación odierna es muy diferente que la original. La pavimentación es reciénte y actualmente ne los espacios son expuestas las máquinas para la produción del cocholate.

9) http://e-struc.com/2015/10/27/funcionamiento-estructural-cupula/ (consultado el día 08/10/2015)

10) Estudio: Cevallos jenny Pontón, (2005), "Relaciones de genéro en el ciclo productivo del cacao: ¿Hacía un desarollo sostenible?", consultado ne la pagina web:

https://www.academia.edu/763554/Relaciones_de_g%C3%A9nero_en_el_ciclo_productivo_de_cacao_hacia_un_desarrollo_sostenible (consultado el día 09/10/2016)

A) Planta primitiva de la iglesia y del Monasterio de Piedra en Nuèvalos

B) Particular del interno: chimenea

C) Paricular del interno: cúpula octopartita

D-E) Particular del interno